Leitzweiler Flurnamen und ein Versuch ihrer Deutung

Flurnamen erzählen Geschichte. Noch heute lassen sie Rückschlüsse auf die frühere Nutzung, Lage oder Beschaffenheit des bezeichneten Gebietes zu. Auch in den Straßennamen lassen sich die Flurnamen finden („Auf der Buchheide“, „Auf den Häusern“).

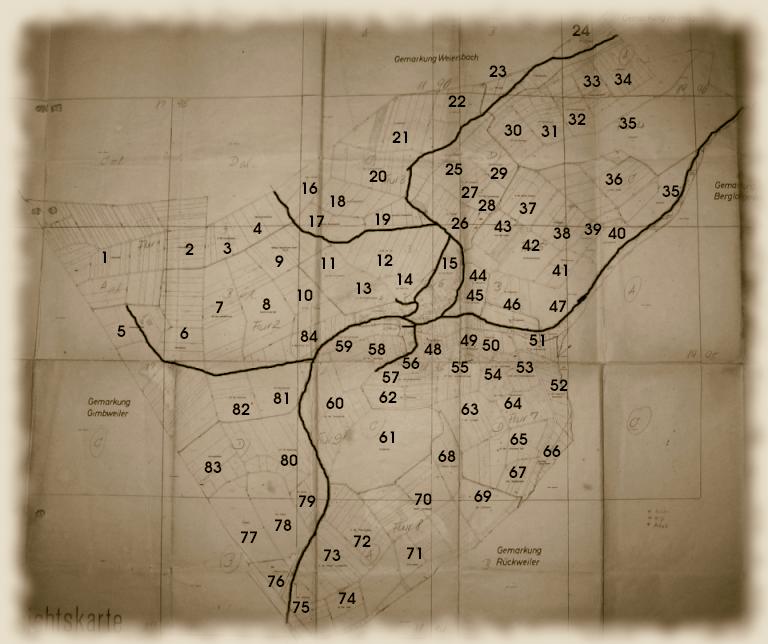

Diese Seite gibt einen kurzen Überblick über alle in Leitzweiler vorkommenden Flurnamen. Für viele der Namen wird auch eine kurze Interpretation aufgelistet, wobei diese meistens aus dem Buch „Rheinische Flurnamen“ von Heinrich Dittmaier (1963) entnommen sind. Auf der linken Seite ist der Leitzweiler Bann zu sehen. Zur einfachereren Orientierung sind die geteerten Straßen oder Feldwege mit dicken schwarzen Linien nachgezogen. Bei den einzelnen Flurnamen steht jeweils eine Nummer, die in der unten folgenden Liste aufgelistet ist. Die Nummern sind willkürlich gewählt und haben nichts mit den festgelegten Fluren oder Parzellen zu tun.

Doch bevor wir auf die einzelnen Flurnamen eingehen, folgt eine Liste von bei uns häufig vorkommenden Bestandteilen der Flurnamen. Der Einfachheit halber, tauchen diese Erklärungen bei dein einzelnen Flurnamen nicht mehr auf.

| Bestandteil des Flurnamens | Bedeutung |

|---|---|

| Dell | Dell meint eine flache, kleine Bodensenkung im Gelände, eine kleine Mulde im Acker oder der Wiese. Eine Dell ist oft etwas sumpfig, aber ohne fließendes Wasser. |

| Gewann | Im frühen Mittelalter entstandene Einteilung der Ackerflur eines Dorfs in meist drei Abschnitte, die Gewanne. Entsprechend der Zahl der Höfe waren die Gewanne in gleich große Streifen unterteilt. Dem Flurzwang unterliegend, erfolgte die Bewirtschaftung nach der Dreifelderwirtschaft. Mit dem Übergang zur Fruchtwechselwirtschaft um 1800 und der Aufhebung des Flurzwangs verlor die Gewanneinteilung ihre Bedeutung. Gewann gehört etymologisch zu wenden und bezeichnet eigentlich die Stelle, an der der Pflug wendet. Siehe auch Gewann bei Wikipedia. |

| Hege | Hege bedeutet evtl. Hecke. Die Bedeutung kann auch aus der Forstwirtschaft stammen und den Schutz von (besonders Jung-) Pflanzen vor Schädigungen meinen. Eine Hege kann auch einen mit Jungpflanzen bestockter Waldteil meinen, dessen betreten verboten ist (wie „das Gehege“). |

| Hübel | Hügel |

| Rech | Rech bezeichnet einen Grasstreifen an Wegen, einen Abhang oder die Terrassen der an einem Hang liegenden Äcker. |

| Nr. | Flurname | Kommentar |

|---|---|---|

| 1 | Leitzendell | Beinhaltet unseren Dorfnamen. „Leitz“ stammt vermutlich von dem im Frühmittelalter weit verbreiteten Namen Leudoin. |

| 2 | In der Naßgewann | |

| 3 | In der Faulgewann | Bezeichnet einen modrigen und feuchten oder einen unfruchtbaren oder einen faulen (durch Verwesung des Grases usw.) Boden. |

| 4 | Beim Herrenkreuz | |

| 5 | Dreieckige Dell | |

| 6 | Herrenland | Könnte das Land des Pfarrers bezeichnen. Stellt sich nur die Frage: Welcher Pfarrer? |

| 7 | Auf dem Heidenhübel | Heiden bedeutet im kirchlichen Sinne der Nichtchrist. Deutet häufig auf Funde aus der Vor- und Römerzeit hin. |

| 8 | Rechts in der Dell | |

| 9 | Mittelste Gewann beim neuen Kreuz | |

| 10 | Auf der Schneid | 1. Schneise 2. niederdeutsch snade = Grenze, Grenzlinie. Das Wort spielt im rheinischen Raum sonst keine Rolle, sondern ist ausgesprochen niederdeutsch. 3. Schnade: dünnes, Reis, Birkenreis, Birke schlechthin; Pfropfreis. |

| 11 | Auf dem Kirchenpfad | Beschreibt den Weg von den Außenorten zur Pfarrkirche. Passt dazu, dass Leitzweiler früher zur Pfarrei Bleiderdingen gehörte. |

| 12 | Hinter der Fels | |

| 13 | Auf den Bungertsgärten | Bezeichnet eine meist eingezäunte große Wiese in der Nähe des Wohnhauses oder des Dorfes, die mit Obstbäumen bestanden ist. Auch der Friedhof wird mehrfach so genannt, wobei diese Deutung hier sehr wahrscheinlich nicht zutrifft. |

| 14 | Auf dem Fels | |

| 15 | Auf den Häusern | Meines Erachtens hat sich hier das untergegangene Leitzweiler befunden. Hierfür gibt es mehrere Indizien: 1. Bei Bauarbeiten vor Jahrzehnten wurden angeblich ein Torborgen und ein Wassergraben in einem Garten entdeckt. 2. Fragt man die Menschen in Leitzweiler nach dem alten Leitzweiler so bekommt man stets die gleiche Antwort: „Irgendwo in Richtung Heimbach.“. Fragt man jedoch nach dem genauen Ort zuckt jeder mit den Schultern. Was aber auch jeder weiß ist, dass man früher einen ganz anderen Weg nach Heimbach ging, da die Hauptstraße noch nicht existierte. Dann kam man auch an „Auf den Häusern“ vorbei. Könnte dieses „Richtung Heimbach“ noch aus einer Zeit stammen, in der es die Hauptstraße noch nicht gab? |

| 16 | Beim Zeilstein | Zeil vermutlich im Sinne von Ziel = Grenze, somit wäre der Zeilstein ein Grenzstein. Das würde auch dazu passen, dass dieser Flurnamen an der Grenze von Leitzweiler auftaucht (ehemalige Grenze zwischen Oldenburg und Preußen bzw. Sachsen-Coburg). |

| 17 | Im obersten Fröschenpfuhl | Ein Pfuhl bezeichnet einen sumpfigen Teich, Tümpel oder große Pfütze (althochdeutsch. pfuol, englisch pool). Heute kennt man das Wort noch vom „Sündenpfuhl“. |

| 18 | Am Fröschenpfuhl | Ein Pfuhl bezeichnet einen sumpfigen Teich, Tümpel oder große Pfütze (althochdeutsch. pfuol, englisch pool). Heute kennt man das Wort noch vom „Sündenpfuhl“. |

| 19 | Im untersten Fröschenpfuhl | Ein Pfuhl bezeichnet einen sumpfigen Teich, Tümpel oder große Pfütze (althochdeutsch. pfuol, englisch pool). Heute kennt man das Wort noch vom „Sündenpfuhl“. |

| 20 | Am Lämmerwieschen | |

| 21 | Langgewann | |

| 22 | Im Gertswald | |

| 23 | Gertwald | |

| 24 | Auf Steiberich | |

| 25 | Auf der Kalmershege | evtl. = Kalmes, bezieht sich auf die Pflanze Kalmus, Acorus Calamus. |

| 26 | Am Graben | |

| 27 | Hinter der Hochbuche | |

| 28 | Auf dem Schacherhübel | Schache(rt) bezeichnet ein zungenförmiges Waldstück oder einen Vorsprung. |

| 29 | Auf Häslichfeld | |

| 30 | Auf der Gerthege | |

| 31 | Am Schacherrech | Schache(rt) bezeichnet ein zungenförmiges Waldstück oder einen Vorsprung. |

| 32 | In der Schacherrodsdell | Schache(rt) bezeichnet ein zungenförmiges Waldstück oder einen Vorsprung. Rod bezeichnet die Stelle einer Rodung zum Zwecke der Flurerweiterung oder Siedlung. |

| 33 | Unterm Schacherrod | Schache(rt) bezeichnet ein zungenförmiges Waldstück oder einen Vorsprung. Rod bezeichnet die Stelle einer Rodung zum Zwecke der Flurerweiterung oder Siedlung. |

| 34 | Patersland | Hat evtl. die gleiche Bedeutung wie Herrenland(6). Auf Patersland hat früher wohl ein Steinhaus gestanden, von dem man heute noch gewisse Überreste erkennen kann. |

| 35 | Schachert | Schache(rt) bezeichnet ein zungenförmiges Waldstück oder einen Vorsprung. |

| 36 | Im alten Stöbel | Stäbel bezeichnet einen Pferch, meist auf dem Felde, vornehmlich für Schafe zur Nacht- und Mittagsrast. |

| 37 | In den spitzen Stücken | |

| 38 | Flurbronkel | Flur bezeichnet eine Germarkung, also ein großer zusammenhängender Landkomplex, der in Gewanne eingeteilt ist. In diesen Gewannen liegen die einzelnen Äcker nebeneinander Brunkel bezeichnet ein wässriges Gelände oder eine nasse Stelle in der Wiese. |

| 39 | Spurkwiesrech | Spork bezeichnet im Süden des Rheinlandes den Stumpf eines abgehauenen Bäumchens. Althochdeutsch bedeutet „spurchapoum“ Wacholder, das aber im rheinischen Raum die Bedeutung „Faulbaum“ hat. In älteren Namen können wohl auch andere Strauch- und Baumarten vorliegen („Spurk“ bezeichnet auch dürres, leicht zerbrechliches Reisig). |

| 40 | Spurkwieswald | Spork bezeichnet im Süden des Rheinlandes den Stumpf eines abgehauenen Bäumchens. Althochdeutsch bedeutet „spurchapoum“ Wacholder, das aber im rheinischen Raum die Bedeutung „Faulbaum“ hat. In älteren Namen können wohl auch andere Strauch- und Baumarten vorliegen („Spurk“ bezeichnet auch dürres, leicht zerbrechliches Reisig). |

| 41 | Herrenwieschen | Könnte das Land des Pfarrers bezeichnen. Stellt sich nur die Frage: Welcher Pfarrer? |

| 42 | Herrenwieschendell | Könnte das Land des Pfarrers bezeichnen. Stellt sich nur die Frage: Welcher Pfarrer? |

| 43 | Über dem Hübel | |

| 44 | Im Wehrgarten | Wehr bezeichnet ursprünglich das Nutzungsrecht des einzelnen Bauern an der Allmende(= im Besitz der Dorfgemeinschaft befindliches Grundeigentum, meist Wald und Weide). Ein Wehrgarten bezeichnet somit die Allmende selbst. |

| 45 | Auf dem Dörnhübel | |

| 46 | Bei Kleppsrech | Klepp oder Kleb bezeichnet in der Regel feuchte Örtlichkeiten. |

| 47 | Der Klepp | Klepp oder Kleb bezeichnet in der Regel feuchte Örtlichkeiten. |

| 48 | In der Dorfwiese | |

| 49 | Auf der Dorfwiese | |

| 50 | Breitwiese | Bezeichnet eine breit hingelagerte Wiese, die nur geringe Höhenunterschiede zeigt. |

| 51 | Im Grümmetchen | Grummet (mittelhochdeutsch grüenmat, „Grühngemähtes“) bezeichnet den zweiten oder dritten Schnitt einer Wiese. Das Flurstück wird also nach dem Ertrag, den es liefert, benannt. |

| 52 | In der untersten Waldwiese | |

| 53 | Unter den Waldwiesbäumen | |

| 54 | In der Oberwiese | |

| 55 | Auf dem Langendellenhübel | |

| 56 | In der Bruchwiese | Bruch bezeichnet Sumpf- oder Moorland, eine Sumpfstelle in einer Wiese oder Strauchdickicht am Wasser, eine sumpfige Buschparzelle oder Waldung. Die ursprüngliche Bedeutung ist „der Rand“ oder „die Grenze“. |

| 57 | Auf der Bruchwiesenhöhe | Bruch bezeichnet Sumpf- oder Moorland, eine Sumpfstelle in einer Wiese oder Strauchdickicht am Wasser, eine sumpfige Buschparzelle oder Waldung. Die ursprüngliche Bedeutung ist „der Rand“ oder „die Grenze“. |

| 58 | Auf der Buchheide | |

| 59 | Auf dem Hirtenhübel | |

| 60 | Auf der Zwergheide | „Zwerg“ steht hier vermutlich für „quer“. |

| 61 | Eichelchen | |

| 62 | Vor Eichelchen | |

| 63 | In der Langdell | |

| 64 | Auf dem Waimersberg | |

| 65 | In der hintersten Dell | |

| 66 | Oberste Waldwiese | |

| 67 | Die Waldgewann | |

| 68 | Hinterm Horech | |

| 69 | Am Eiselrech | Wie Esel, oder übertragen: Scharfer Knick beim Durchlaufen einer Wehranlage, einer Landwehr. |

| 70 | Hinter Eichelchen | |

| 71 | Pfarrwiese | Leitet sich evtl. von Farren (Zuchtstier) ab. |

| 72 | In der Pfarrwiesdell | Leitet sich evtl. von Farren (Zuchtstier) ab. |

| 73 | In der Stöbels Langgewann | Stäbel bezeichnet einen Pferch, meist auf dem Felde, vornehmlich für Schaafe zur Nacht- und Mittagsrast. |

| 74 | An der Sehr | „Sehr“ bezeichnet einen Riegel, Schlagbaum oder Zaun. |

| 75 | Am Zollstock | Lässt auf einen Schlagbaum schließen, an dem Straßenzoll erhoben wurde. Könnte aus der Zeit von vor 1783 stammen, als Leitzweiler u.a. Teil des Königreichs Frankreichs war, während Rückweiler und Gimbweiler bereits zu Pfalz-Zweibrücken gehörten. |

| 76 | Hinterm Stöbel | Stäbel bezeichnet einen Pferch, meist auf dem Felde, vornehmlich für Schafe zur Nacht- und Mittagsrast. |

| 77 | Dreispitz | |

| 78 | Der Stöbel | Stäbel bezeichnet einen Pferch, meist auf dem Felde, vornehmlich für Schafe zur Nacht- und Mittagsrast. |

| 79 | Im Stöbel | Stäbel bezeichnet einen Pferch, meist auf dem Felde, vornehmlich für Schafe zur Nacht- und Mittagsrast. |

| 80 | Auf der Stöbelshege | Stäbel bezeichnet einen Pferch, meist auf dem Felde, vornehmlich für Schafe zur Nacht- und Mittagsrast. |

| 81 | Auf den Kämpen | Ursprünglich ein mit einem Wall und Hecken und Bäumen umfriedetes größeres zusammenhängendes Feld; umzäunte Wiese hinter dem Hause; große Weide mit Obstbäumen bestanden; Pflanzgarten des Försters (Eifel, Mosel); im Norden Friedhof (et Kämpken). |

| 82 | Auf der Hahnkräh | Bezeichnet vermutlich eine Stelle von wo aus man die Dorfhähne noch krähen hört oder wo sich der Hahnenschrei fängt. |

| 83 | Herrenbronkel | Könnte das Land des Pfarrers bezeichnen. Stellt sich nur die Frage: Welcher Pfarrer? Brunkel bezeichnet ein wässriges Gelände oder eine nasse Stelle in der Wiese. |

| 84 | In der unteren Dell | |

| 85 | In den Bitzen | Bitze bezeichnet eine gute, fette meist eingezäunte Wiese, die am Haus oder am Dorf gelegen ist. |

Quellen:

Rheinische Flurnamen, Heinrich Dittmaier, 1963